ミツマタ群落を探しにミツバ岳・世附権現山更にその先へ

ミツマタ群落を見にミツバ岳・世附権現山更に地図読みでP755へ行きました。ミツバ岳はミツマタが咲き始めていました。標高によっては今が盛りで辺り一面香で満たされていました。P755は日当たりも良く辺り一面のミツマタの大群落でした。他の登山者はおらず我々の独占でした。

八重山のシュンラン

虎丸山、能岳、八重山と歩きました。八重山に近づくにつれシュンランがあちこちに咲いていました。これから益々増える予感がしました。山頂からは富士山、三ツ峠山、扇山、丹沢山塊がよく見えました。八重山詣のシーズンが始まりそうです。

春めきザクラ

春岳沢沿いには、ユリワサビやヤマルリソウなどが、ようやく咲き始めていました。 当初の予定では、大山南尾根を念仏山まで行く予定でした。ですが時間の関係で不動越からエスケープ。途中の中丸沢沿いでは、春めきザクラが満開で、その香りも感じられました。

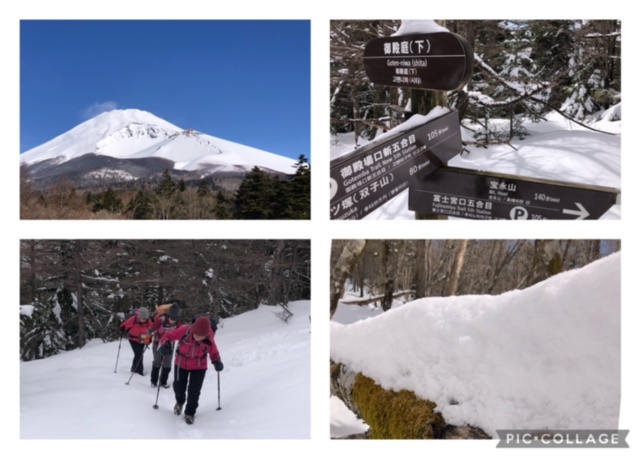

富士山・須山古道から宝永火口を目指す

静岡県側が真っ白な富士山、水ケ塚から須山古道経由で宝永火口を目指してきました。

朝は真っ青な空が歩くに従いガスが掛かり眺望は一切なし。

コメツガ、シラビソそいてカラマツの樹林をひたすら登りました。

3合目(2150m)で膝上の雪積、トレースも無く、時間も無く往路を戻る。

とても良い雪質で歩き易くアイゼンもワカンも使いませんでした。

真っ白な雪原に小さな野ネズミが走り回っている姿が可愛かった。

尾瀬岩鞍スキー合宿

クラウンを筆頭に基礎スキーの有資格者が集まるスキー合宿にビジターで参加しました。尾瀬岩鞍はこの地域で最大級を誇るスキー場で、中上級者向けの多彩なバーンが多く、来場者のレベルも相対的に高いところです。

私は土日とも午前中は正指導員による基礎スキーのレクチャーを、午後はクラウン、テクニカルメンバーとの総合滑走で技術向上に努めました。夕食後は日中ビデオ撮影した映像の講評会と、休む間もなくスキー講義が続きますが、お酒が入ると緊張が緩み大宴会になりました。

金曜深夜からやむことのない雪でパウダーがデコレートされるゲレンデは常時ベストコンディション。今回コブを作るためのメンバーに入ることもできました。朝から体力の続く限り滑り続けるエキスパート集団の合宿は人生の刺激になりました。

勝山城址、都留アルプス、夏狩湧水群

勝山城 城攻め🏯山行の後、都留アルプスを歩き、夏狩湧水群へ。

真っ白な富士山の歓迎を受けました。

勝山城址は谷村(やむら)城の後詰めの城。本丸からは谷村町を見下ろせます。

都留アルプスは登ったり下ったり、低山ながら歩き応えがあります。

夏狩湧水群の太郎滝次郎滝は一見の価値あり。

自然観察会(3月)高尾山・樹木探し

3/11自然観察会で高尾山・樹木探しに参加してきました。

1号路から高尾山頂上へ、下山路はいろはの森から日影バス停へ。

おなじみのスギやブナの巨樹は素晴らしいパワーを感じます。

芽吹いたばかりのアブラチャンやキクザキイチゲ、ユリワサビも出会いました。

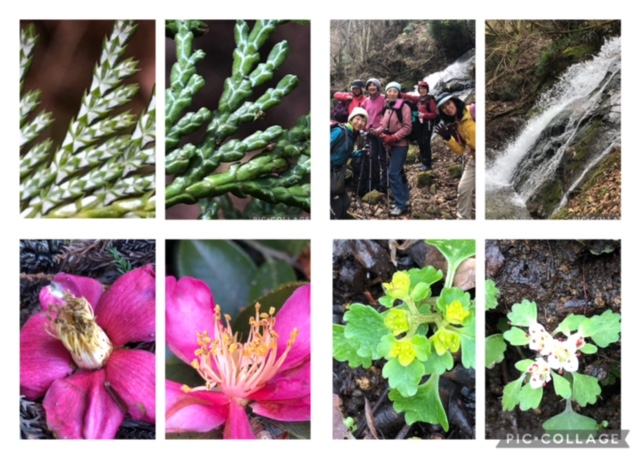

自然観察会(3月)鐘ケ嶽・不動ノ滝

広沢寺温泉から半谷林道経由、鐘ケ嶽~不動尻(不動の滝)を周回してきました。

グラウス20年のベテラン会員から入会間もない新入会員の方と12人で季節限定の東丹沢での自然観察でした。

神奈川県の人工林の殆どはスギとヒノキですが、このエリアには準絶滅危惧種のサワラもあります。

ヒノキとサワラの見分け方、ヤブツバキとサザンカの見分け方、ミツマタ、シキミ、ミヤマシキミ、ダンコウバイ、ハコネシダ、ハナネコノメソウ・・・etc.

話題は尽きることなく楽しい一日でした。

鍋倉山 山スキー

スキーシーズン後半にして漸く本格的な山スキーヘ。心折れそうになる「ほろ苦い」あと味の実質デビューとなりましたが、企画されたリーダー、殿を務められたサブリーダーには1から10までお世話になり、お気遣いあるリード&フォローに何とか助けられ無事下山することができました。

飯山市にある鍋倉山は関田山脈の主峰で標高は1288m。スタート地点の温井集落から約 750mの標高差。広闊な展望と脱帽する山岳景観を有する頂に、比較的安全な斜面が多いことからスキーヤーやボーダーが何度もシュプールを描くのがわかるような気がしました。

この地域は日本有数の豪雪地帯。北に一里進む毎に一尺 (30cm)の 積雪が増える「一里一尺」の言葉があるそうですが、寡雪暖冬の影響を受け長閑な春の香りが漂っていました。その影響で雪は重く、灌木が雪上に表れ滑走は苦労の連続。一時はどうなるかと思いましたが、最後の急斜面が終わり、緩斜面にシュプールを描いたときの気持ちは形容に表しがたい最高の瞬間となりました。

3/3新入会員歓迎山行 南郷山・幕山

3/3に新入会員歓迎山行として南郷山・幕山に総勢15名で行きました。

前々日の雪で登山道の泥濘は心配したほどではなく、皆でワイワイガヤガヤとおしゃべりしながら気持ちよく歩く事が出来ました。

南郷山や幕山から真鶴半島や大島等が遠望出来ました。

幕山山頂は多くの人で賑わっていました。

下山後は小田原で懇親会を行い、先輩会員、新入会員の親睦を図りました。